4年下「未来につなぐ工芸品」

単元目標:まとまりごとに中心となる語や文を確かめ、分量を考えて要約する。

| 指導計画(全6時) | 主な学習活動 |

|---|---|

| 1時 | 単元の見通しを持つ |

| 2時 | 中心となる語や文を見つけて文章の構成を捉える ※1 キーワードや文章構成を捉えるため、本文に線を引いたり、「マイ黒板」で叙述や意味段落の関連などを構造的に整理したりする。 |

| 3時 | 自身の読みをもとに友達と考えたことを伝え合う ※1 ペアやグループ活動の場面では、個別活動で作成した「マイ黒板」や本文の書き込みを見せ、根拠を明確に示しながら伝え合うようにする。 |

| 4時 | 中心となる語や文を見つけて要約する ※2 要約の意味や方法を理解するために、動画資料を活用する。 |

| 5時 | 要約した文章を完成させ、考えたことを伝え合う ※3 デジタルツールを有効に活用するとともに、子どもたちのモチベーションアップを図る。 |

| 6時 | 学習を振り返る |

2・3時 ※1 個別活動を補完する家庭学習

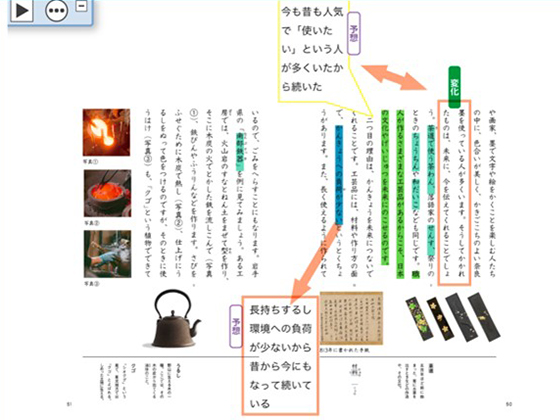

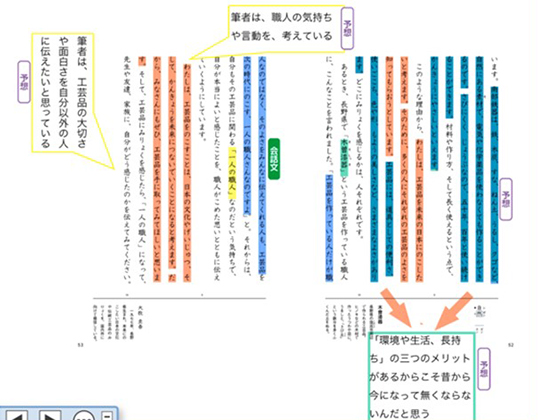

個別活動の学習が、その後の対話や一斉での学習に臨む姿、学習内容の理解向上に影響を与えていると考えています。個別活動では、「作品との対話」、「自分との対話」を通して作品への理解を深め、作品に対する自分の考えを確立し、その根拠を明確に持つことができるようにします。しかし、授業で友達との対話の時間を確保するためには、個別活動や一斉に充てる時間を短くせざるを得ません。そこで、個別活動を家庭学習により補完する「ミニ反転学習」を採ることがあります。図1から図4は、児童Aのデジタル教科書の画面です。

- 図1(授業中 本文への書き込み)

- 図2(家庭学習後 本文への書き込み)

- 図3(授業中 本文への書き込み)

- 図4(家庭学習後 本文への書き込み)

図1、図3を見ると、授業中の個別活動の時間が足りず、書き込みが途中までとなっていることが分かります。図2、図4を見ると、児童Aは、家庭学習で本文の根拠となる箇所に線を引き、自分の考えを書き足していることが分かります。

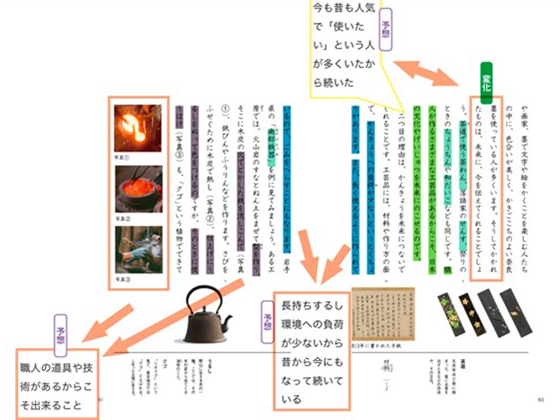

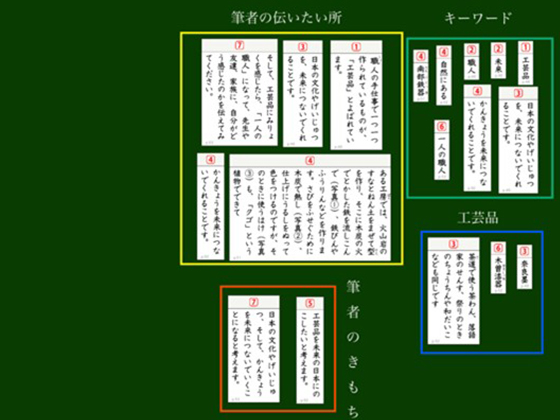

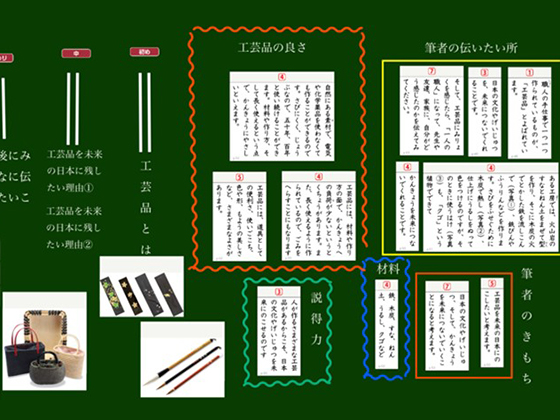

次に図5、6は、児童Bの学習の様子です。図5は、授業終了後の「マイ黒板」の画面です。中心となる語や文に見当をつけ、キーワードを抜き出しながらグループごとに整理していることが分かります。また図6を見ると、家庭学習で新しいキーワードを抜き出し、新たに3つのグループを生成し、さらに、文章構成を図示する活動にも取り組んでいます。

- 図5(授業終了後「マイ黒板」への書き込み)

- 図6(家庭学習後「マイ黒板」への書き込み)

ここで個別活動を補完する家庭学習について、まとめました。

- 授業中の限られた時間の中で、できる範囲でまとめている

- 家庭学習では、授業中にできなかったことを書き足す活動を主に行う

- 子どもによっては、新たな視点で本文を読み直し、新しい活動を行う

このことから、授業と家庭学習とを組み合わせることは、子どもの「もう一歩先」の理解を促す手立てとして有効に働く可能性があることが分かりました。少なくとも、個別活動の途中で時間が足りなくなってしまった子どもの学習を保障することになります。実際に家庭学習の結果、第3時では第2時での自身の読みから、さらに対話的に、文章を読み深めることができていました。

4時 ※2 子どもたちが自走できるための導入の工夫

(動画資料「副教材:NHK高校講座 小論文II 第26回 要約の方法」)

単元も終末に近づくといよいよ要約した文章を書くことになります。要約するためには、「要約」とは何かを理解し、書くコツをつかまないと個別活動で何をすればよいのかが分からない子どもが出てきてしまいます。そこで、導入で動画資料を視聴しました。ここでは、昔話「浦島太郎」を30字で要約するというお題が出ます。この動画での要約のポイントは以下の3点です。

- 要約とは「要(かなめ)」を「約める(つづめる)」であることを知り、大事な部分を残しながらサイズだけを変える(中心の語、中心の文を抜き出す必然性につながる視点)

- 指定された字数内で書くために、不要な言葉を削る作業を伴う

- 指定された字数の8割以上を目指して書く

この動画でポイントを確認したことで、要約の仕方が分からなかった子どももグッとイメージを持てたようでした。これは一例に過ぎませんが、子どもたち一人ひとりが自走できるための細かな支援が、特に導入場面を中心に必要不可欠であることは間違いありません。

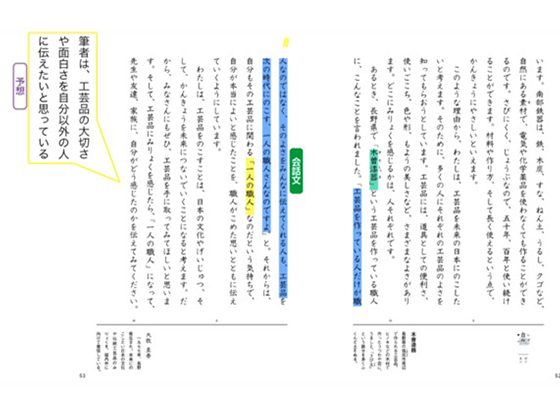

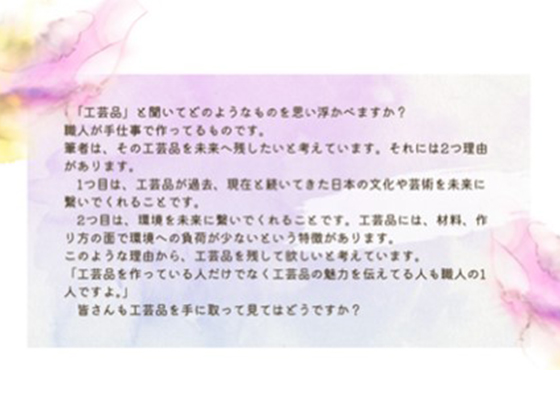

5時 ※3 デジタル教科書で読み深め、創造的にアウトプットする学習(単元)デザイン

学習者用デジタル教科書を活用した授業実践を紹介した際に、「文章読解に重きを置きすぎて、言語活動がおざなりになるのでは?」と指摘されたことがありました。これは文章を読み、「マイ黒板」にまとめることに終始する姿を想像されたものと思われます。あくまで、「マイ黒板」にまとめることは「手段」であって「目的」ではありません。言語活動を設定する際には、相手意識と目的意識が大切です。本単元では、「保護者に作品の内容を紹介すること」を目的としました。忙しい保護者の方に読んでもらうためには、短くまとめた文章がよいという想定で、200文字以内に短く要約した文章を書く必然性を持たせました。また、令和6年度からの新教材である「未来につなぐ工芸品」は、保護者の知らない作品であることから、子どもたちが紹介する意味を強調しました。加えて、子どもたちはこれまで、デジタルツールを活用して手紙や本の紹介ポップなどを作成する活動を経験してきており、このようなツールを使ってアウトプットできるようになったという成長も保護者の方に見ていただくことにしました。このような学習デザインによって子どもたちは高い意欲をもって学習に取り組むことができました。

また、デジタルツールを活用したアウトプットは、相互参照や相互評価が容易に行えることを子どもたちは経験しています。このような経験から、まずは本文をしっかり理解しようとし、そのような状況がさらに文章読解の必然性を高めていきました。

- 図7(200文字要約 成果物)

- 図8(制作画面 相互参照)

豊富なテンプレートや素材を組み合わせることができるデジタルツールを使用することによって、満足のいく成果物を作成することができました。(図7)作成過程がリアルタイムで参照できるため、友達のコメントを活かして作成することもできますし、完成した作品への評価をもらうこともできます。(図8)

まとめに

光村図書の学習者用デジタル教科書にある「マイ黒板」は、子どもたちの思考を可視化することができます。子どもたちの多くは、まず、キーワードを抜き出し、次に見出しを付けてグルーピングという学習方略をとりながら学習を進めていきます。そして、言葉やレイアウトの試行錯誤を経て、段落相互の関係を捉えたり、筆者の主張を支える根拠を捉えたりすることで自身の読みを深め、自分の考えを形成していくのです。

子どもたちがまとめる「マイ黒板」には多くのバリエーションが見られます。これは、十人十色の学習過程を経て学習内容の理解向上へ至っていることを示しています。つまり、学習者に学びが委ねられているわけです。

対話を中心とした授業展開では、個別活動の時間は15分程度です。漢字ドリルなどと違い、「先生、もっと時間が欲しいです」「まだ途中なんですけど・・・」という声が上がることがほとんどです。「もっと時間があれば・・・。」という思いを持たせることができれば、家庭学習への連携はスムーズです。

最後に、学習者用デジタル教科書を授業・家庭学習で活用するメリットをまとめます。

- 子どもに学びを委ねられる

- 子ども自身が学びを差配できる(自己調整)

- 主体が教師から子どもに変わることで、授業や家庭学習への意欲が高まる

- 家庭学習で読みを深めた子どもに脚光が当たる

(授業中の活躍と家庭学習を関係付け称賛することで、グッドプラクティスとなる) - 家庭学習の量・質が向上する(グッドプラクティスが良い意味で伝染していく)