5年「想像力のスイッチを入れよう」

単元目標:事例と意見の関係をおさえて読み、考えたことを伝え合おう。

| 指導計画(全6時) | 主な学習活動 |

|---|---|

| 1時 | 単元の見通しを持つ ※1 それぞれが学びやすいように「サポート機能」でカスタマイズする。 |

| 2時 | 文章構成を理解する ※2 |

| 3時 | 事実と筆者の意見(考え)を読み分ける ※2 子どもたちの思考や表現を可視化するために「マイ黒板」を活用する。 |

| 4時 | 筆者の主張を読み取る ※3 課題(問い)を設定し、個人でまとめた「マイ黒板」をもとに交流し、考えを深める。 |

| 5時 | 筆者の考えに対して自分の意見を持ち、メディアとの関わり方についてまとめる |

| 6時 | 文章を読み合い、感想を共有し、学習を振り返る |

1時 ※1 最適な学び方を子ども自身が選択する

学習の見通しを持つ

まず、単元の導入として、題名「想像力のスイッチを入れよう」の「想像力のスイッチ」とは何かを想像させ、教材の内容に関心を持つことができるようにします。多くの子どもたちはスイッチと聞いて、自身にとって身近な物のスイッチを連想したり、切り替える意味に着目したりするかもしれません。しかし、そのように想像できる子どもがいる一方で、想像することが難しい子どもも、もちろんいます。そのような時に「ワーク」にある「筆者からのメッセージ(動画)」は、教材文を読む際に有効です。子どもたちは動画を通して自然と観点を手に入れることができます。

また、学習者用デジタル教科書に保存している、5年生で学習した「見立てる」、「言葉の意味がわかること」、「固有種が教えてくれること」などの説明的文章の教科書本文や「マイ黒板」を振り返ることも見通しを持つ上では効果的です。

初発の感想を書く

「読むこと」において、まずは教材文を読み、初発の感想を書く学習活動をするかと思います。広く行われている活動ですが、ここでも一度子どもの立場になって考えてみます。

そもそも全ての子どもたちにとって、教科書紙面の背景色は白色が適しているのでしょうか。学習者用デジタル教科書の「サポート」では、背景色に加えて、文字の色やフォント、行間、ルビ振り、ツールバーの位置など、子どもたち自身が考えて、カスタマイズすることができます。

また読む際には、「きく」(音声機能)も活用できます。朗読音声によって、作品世界を深く味わうことができますし、再生を自分で止めたり流したりすることで、それぞれの理解に合わせて読み進めることもできます。

感想を書く際には、本文を読みながらマーカー機能で黄色線(共感・納得・疑問)(※4)を引くと感想を持ちやすくなります。デジタル教科書では「ペン」での書き込みや「ふせん」の使用もできるので、黄色線をもとに自身の経験と結び付けながら初発の感想を書き、デジタル教科書の本文画面を見せながら、友達と伝え合う活動を行うこともよいでしょう。このような活動の中で、出てきた疑問や課題などをもとに、学習計画を立て、学習の見通しを持つことができるようにします。

- 図1(授業前にカスタマイズ)

- 図2(初読後の書き込み)

2・3時 ※2 子どもの思考を促進する

文章構成を理解し、事実と筆者の意見(考え)を読み分ける

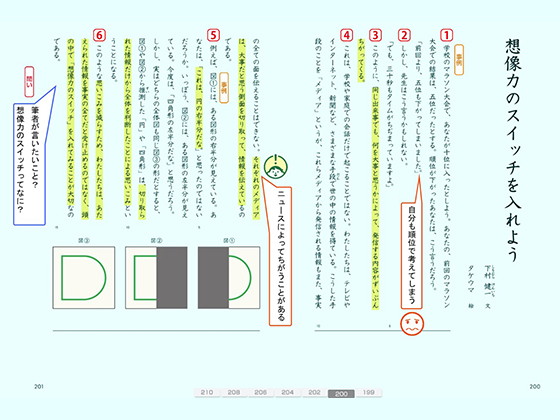

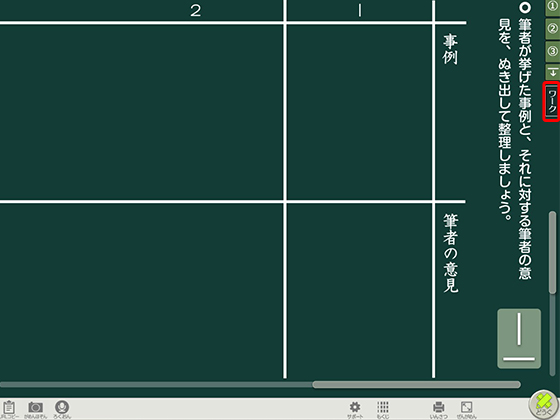

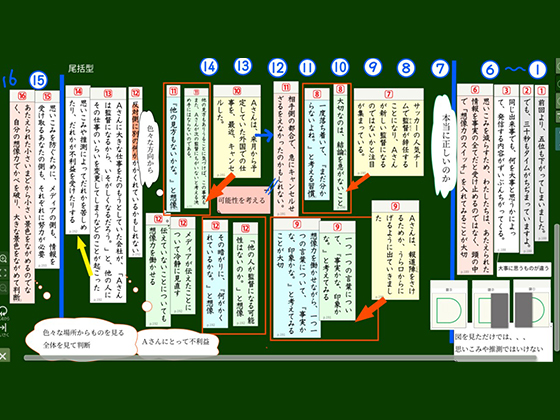

文章構成を理解するために「マイ黒板」を使用します。学習者用デジタル教科書を導入したばかりの時期は、「マイ黒板」内にある図3の「ワーク」や図4のように作成したシート(文章構成図)を提示するとスムーズに学習に取り組むことができます。

- 図3(マイ黒板内のワーク)

- 図4(作成したマイ黒板のシート)

「マイ黒板」にまとめる前に、本文の事例には「青線」、筆者の考えには「赤線」(※4)を引きながら読むと、後で「マイ黒板」に考えをまとめやすくなります。

それらをもとにしながら、子どもたちは重要だと考える文章を、「マイ黒板」を活用してまとめていきます。このコンテンツは本文の叙述をもとに考えを深める際に有効です。その他にも説明的な文章を要約する際や段落同士の関係を考える際などにも活用することができます。これまでノートに書き写していた時間が大幅に削減でき、その分を思考する時間に充てることができます。ノートに書き写すことに時間がかかっていた子どもには画期的なコンテンツであり、これは支援が必要な子どもたちに限らず、それぞれの学びを促進するものになります。

個別活動で自身の思考をまとめた「マイ黒板」を見せながら話し合い、「想像力のスイッチ」の4つの観点に対して身近にある具体的な事例をあげていくと、学びがより実生活と繋がりを持つものとなります。

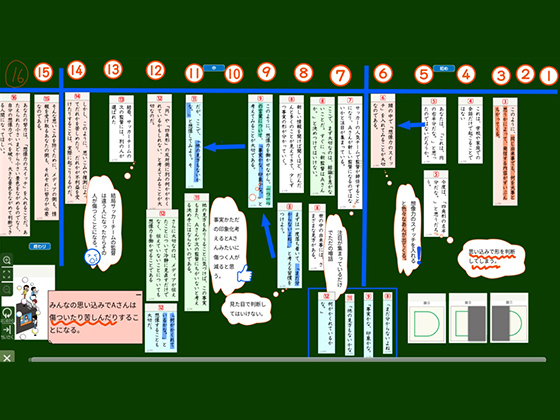

- 図5(要約後のマイ黒板 児童例A)

- 図6(要約後のマイ黒板 児童例B)

※4:本文に線を引く際の色分けについて。

黄色線は「共感・納得・疑問」、青線は「事例」、赤線は「筆者の考え」としている。これは授業を担当しているクラスにおいて、説明文を取り扱う際の共通認識としている。

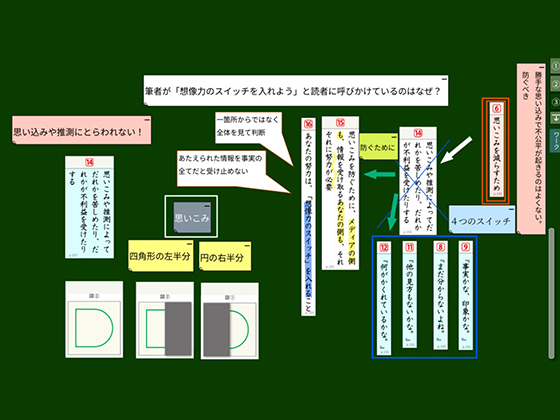

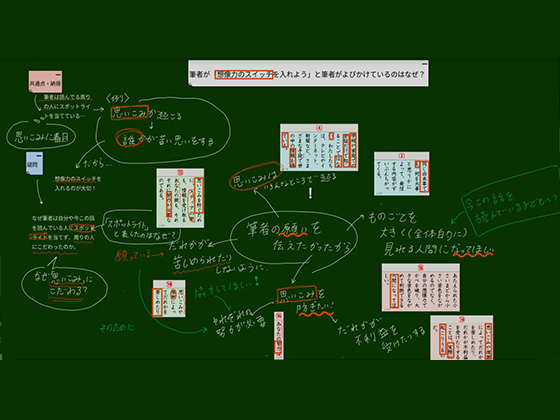

4時 ※3 筆者の意図に迫る

「マイ黒板」は文章構成や内容を理解する上で有効ですが、設定した「問い」を追求する学習活動でも思考を可視化し、表現するツールとして高い効果を発揮します。ここでは、前時にまとめた1枚目の「マイ黒板」をもとに、「想像力のスイッチを入れよう」と読者に呼びかける筆者の意図について2枚目の「マイ黒板」に整理します。子どもたちは個別活動を行い、作品を理解しようとするとともに、自身の考えを明確にしていきます。この際、筆者の主張に対する自分の考えの中で、共感・納得は「赤ふせん」、疑問は「青ふせん」に書き出すようにすると思考をまとめやすくなり、さらに一見して共感・納得なのか疑問なのかが分かります。また、「ふきだし」や「せん」、「わく」を使うことも表現する上でよいでしょう。

自信を持ってまとめることができた「マイ黒板」はノートとしての機能だけではなく、相手に考えを伝える際の道具としても効果的です。個別活動を行った後、ペアやグループで「マイ黒板」をもとに話し合うことで、筆者の主張を理解し、意図に迫っていけます。

また、授業の終盤では活動のみに終始しないために、筆者の意図や筆者が求める「情報を受け取る側の努力」とは何かについて、全体で考えることができるようにします。

- 図7(話し合い後のマイ黒板 児童例C)

- 図8(話し合い後のマイ黒板 児童例D)

まとめに

個に応じた指導が大切だと思いながらも画一的な指導をしてしまうことがあります。また、子ども主体の授業を行いたいと思いながらも一斉指導になってしまうこともあります。

クラスの子どもたちは一人ひとりが多様な個性や特性を持っています。学習者用デジタル教科書は個に応じた指導や環境を整えやすくしてくれるものだと実感しています。一人ひとりに適した環境で学ぶことができるため、子どもは自然と学びに向かっていきます。自分で考えた課題や問いを追究することで、作品への理解が深まったり、様々に表現したりすることができるようになります。そのような子どもたちは友達(他者)と楽しみながらも真剣に目的を持って話し合うことができるのではないでしょうか。子どもたちには学習者用デジタル教科書を始め、たくさんの手段・方法、コンテンツに触れ、それらの中から自身で学びを選択する、調整することができるようになってもらいたいです。そのためには私自身があれこれ理由をつけず、「まずはやってみる」ことを実践していきたいと思います。