教材タイトル:5年 Unit6 Where is the library?

単元目標 (Goal):誰もが住みやすい町を考えて、「理想の町」を案内し合うことができる。

| 指導計画(全8時) | 主な学習活動 |

|---|---|

| 1時(Hop!) | 店や施設の言い方を知る。 ※1 |

| 2・3時(Step1) | ものがどこにあるかをたずね合う。 ※2・3 |

| 4・5時(Step2) | 道をたずねたり、答えたりする。 ※2 |

| 6・7時(Jump!) | 誰もが住みやすい町を考えて、「理想の町」を案内し合う。 ※3 |

| 8時 | 単元まとめのテスト |

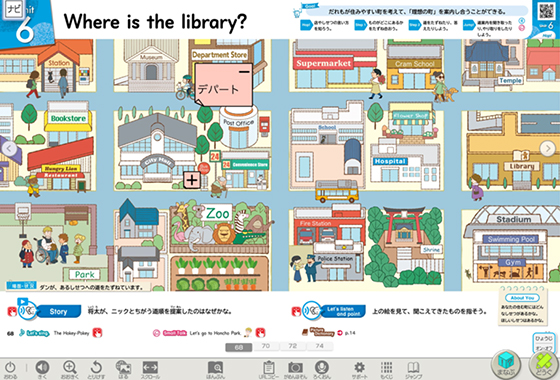

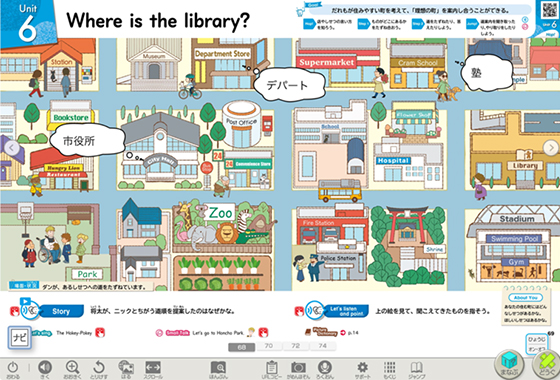

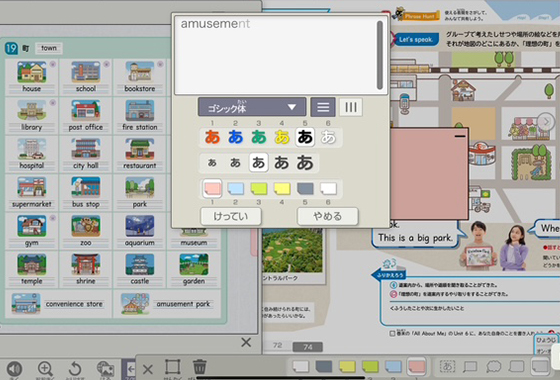

※1 店や施設の言い方を知る。(1時)

それぞれのユニットで出てくる語彙を知っているか知らないかは、とても個人差が大きいです。そこで全体で確認するだけでなく、「きく」機能を使い、店や施設の言い方を各自で確認できるような機会を設けました。その中で、絵を見ても何か判断がつかない物に関しては、「ふせん」機能を使い日本語で施設名を書いておくようにしました。

- Hop!に書き込んだ画面の写真

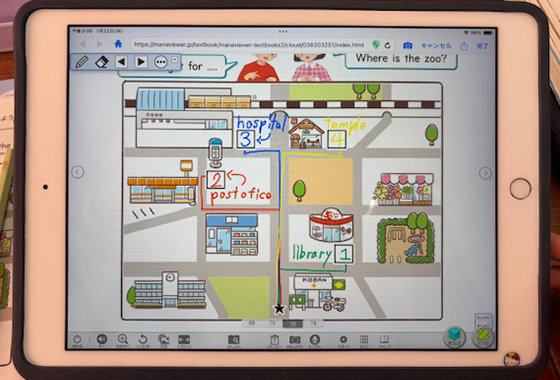

※2 物がどこにあるかや道をたずね合う。(2・4・5時)

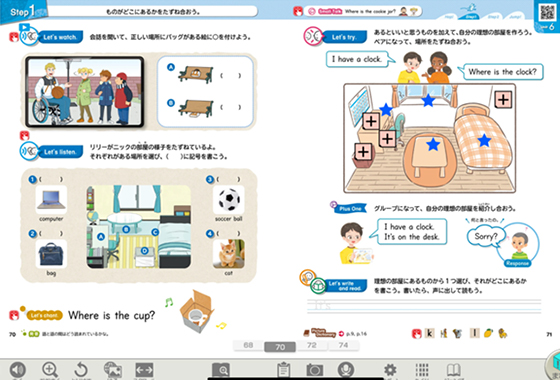

第2時のLet’s listen.では、物がどこにあるかたずね合う表現を聞き取りました。全体で問題を聞いた後、個別にデジタル教科書を使って再度音声を聞いたり、友達と情報共有をしたりして理解を深めてから、全体で答えを確認することで安心して学習を進めることができました。デジタル教科書は音声のスピードを調整して聞くことができます。聞き逃したところや難しかったところを自分のペースで聞いて理解できるので、その機能も合わせて伝えました。また第4時のLet’s listen.では、聞き取ったルートを問題ごとに色を変えて描かせると分かりやすく、すぐに消して書き直すことができるため聞きながら軌道修正する姿も多く見られました。

問題ごとに色を変えて線を引く

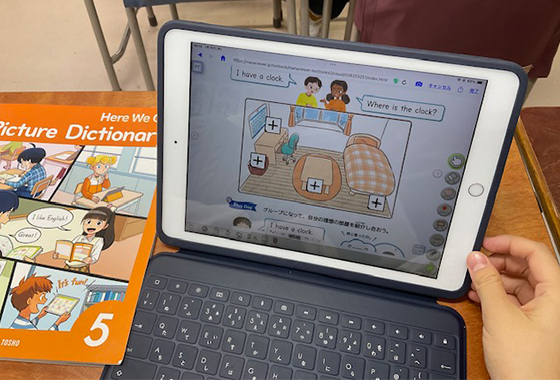

※3 物や施設がある場所を伝える。(3・6・7時)

第3時のLet’s try.及び第6・7時のLet’s speak.では、デジタル教科書の「ふせん」機能を使いました。ふせんには自分たちが置きたい物や施設名などを書き、そのふせんを最小化してデジタル教科書の紙面上に置きました。最小化することで、見せ合って終わりということを防ぎ、言葉を介したコミュニケーションをする必然性を作りました。やりとりでは、友達とどこに物や施設があるのかをたずね合ったり伝え合ったりしました。

- 置きたいものをふせんに書いて最小化

- ふせんに入力する様子

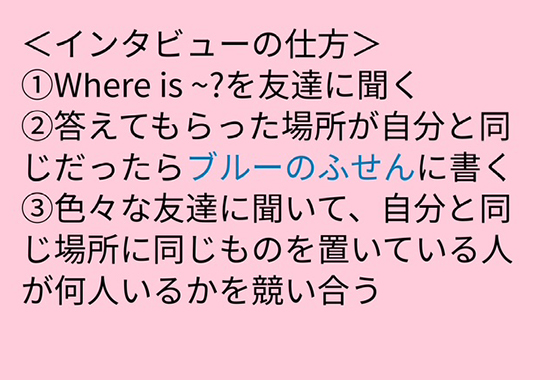

第3時のLet’s try.では、置くもの自体は教師側が4つに絞っておき、on, in, under, byそれぞれに一つずつ隠すように指示をしました。互いに隠した物がどこにあるかを伝え合い、同じ物を同じところに隠していた人数分、自分が貼ったふせんの近くにスタンプを押し、その数を競い合いました。

- 活動の進め方は先生の画面をモニターに映して説明

- スタンプを押した教科書画面

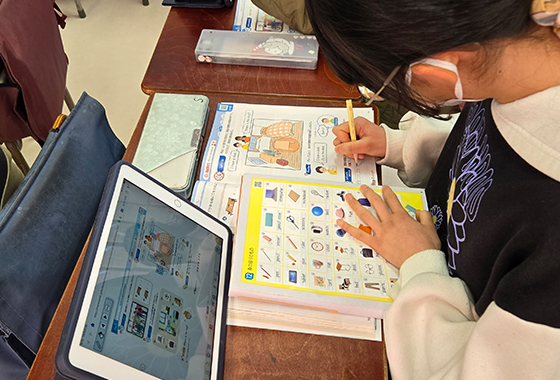

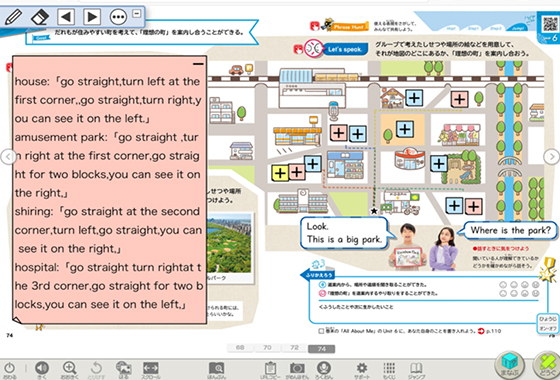

第6時のLet’s speak.の準備で理想の町を考えるにあたり、第2時と同様にふせんに欲しい施設の名前を書き、最小化して地図上に配置しました。その際、自分のアイディアはピンクのふせんに、聞き取った友達のアイディアはブルーのふせんに、と色を変えて配置することで、一枚の地図上に自分の考えと友達の考えが一目で分かるようにしました。配置が終わり次第、どのように道案内をするか考えてふせんに書き込んだり、チャンツなどを聞いて表現を確認している児童もいました。施設名に関しては、デジタル教科書のPicture Dictionary を開いてスペルを確認させたり、「きく」を使って音声を確認させたりしました。また表現においては、Step1・2のLet’s watch.やLet’s listen.を再度聞いて練習をしたり、「ろくおん」機能を使い録音したものを聞いて自分の発音を確かめたりしました。

- 別冊のPicture Dictionaryを使用

- デジタル教科書のPicture Dictionaryを使用

道案内の仕方をふせんに入力

第7時のLet’s speak.では、本番前に最終練習として第6時で使った機能を自分たちで必要に応じて選択して確認し、本番に臨みました。本番では前述のように、友達から聞き取った施設名や絵をブルーのふせんに書き、地図上に配置しました。互いの紹介が終わり次第、自分たちの紹介が伝わったか地図を見せ合いながら確認をしました。

まとめに

デジタル教科書はとても便利で、子どもたちが自由に自分の力やペース、意欲に応じて使うことができます。また、機能としてもインプットもアウトプットもすることができます。使えば使うだけ、さまざまな機能を使いこなすことができるようになります。本校の子どもたちは、よく「きく」機能を使って自分が確認したい単語や表現を聞いて確認し、自分でも発音してみて…を繰り返しながら練習しています。また、大好きなチャンツも自分たちで流して聞いているような姿も見られます。この単元で「ふせん」機能を使いこなせるようになった子どもたちは、自分から進んでわからない単語の意味をふせんに書いて残したり、覚えられるように最小化して、わからない時だけ開いたりと自分に合った使い方をしています。また、板書や友達の発言などをデジタル教科書に書き込んでいる子もいます。家庭でもデジタル教科書を使っているかアンケートを取ったところ、日々の授業やテスト前の復習に使ったり、発音が分からないところを聞いたりして活用している子どもの実態も分かりました。このように子どもたち自身がいかにデジタル教科書を活用できるかその機能を紹介し、試しに使ってみることをさせれば、その後は子どもたち自身が私たち教員よりもさらによい使い方を見出すこともしてくれます。そのことは子どもたちをより自立した学習者にし、自ら学び続ける人にしていくために大きな役割を果たしてくれると思います。