ラウンド制ではアウトプットを急がず、何度も聞き、繰り返し言うことで、英語表現をインプットし、それを定着させることがねらいです。

本校では、8つあるUnitを3回に分け、各回、ラウンド1:Storyの概要理解によるインプット、ラウンド2:Storyに登場するキャラクターになりきって、台詞を聞いたり言ったりする活動によるインプット、ラウンド3:インプットした表現をより深く定着させるためにスループットし、その後自分の言葉にしてアウトプットする、3ラウンド制で授業展開を行っています。授業の大まかな流れと活動は以下のようになります。

| ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | |

|---|---|---|---|

| インプット | スループット | アウトプット | |

| 各Unit2時間 | 各Unit2時間 | 4~6時間 | 2時間 |

|

|

|

|

ここからは具体的に、各ラウンドでの活動と学習者用デジタル教科書を活用するポイントを見ていきます。

| ラウンド | 主な学習活動 |

|---|---|

| ラウンド1 | Storyのアニメーションで概要を理解する ラウンド1は、Storyの概要理解を通して、キーセンテンスとなる英語表現をたくさん聞くことがねらいです。ここでは、何に着目して視聴するのかというポイントを示し、何度も視聴することができるようにします。

|

| ラウンド2 | 「なりきりスピーキング」で英語表現をインプットする ラウンド2では、登場人物になりきって、台詞を聞いたり言ったりする「なりきりスピーキング」を行います。この活動のねらいは、何度も聞き、何度も言うことです。

|

| ラウンド3 | 自己表現活動を行う(スループットからアウトプットへ) ラウンド3は、ラウンド1・2でインプットした表現を自分の言葉に変えて、アウトプットする時間ですが、本校では “Relearning time”と位置付け「スループット」の時間とします。これはラウンド3までにインプットした表現をより深く理解し、アウトプットするための前段階の時間です。 このラウンドに入る前に、リスニングによる確認テストを行います。これは評価のためではなく、現時点でどの程度インプットできているかを把握するためのものです。この結果から、子どもたちはこれまでの学習を振り返り、自分の課題を設定し、課題達成のために、自ら学習します。4技能の課題から、一人ひとりが自分に合った方法を選び、自分に必要な課題に取り組むことができるようにします。 スループットでの活動例

|

ラウンド1:Storyのアニメーションで概要を理解する

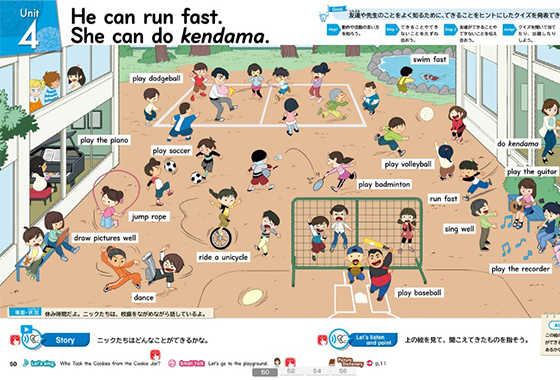

例えば、5年Unit4 He can run fast. She can do kendama.では、以下のような流れで行います。

① 教科書のイラストを見て、スポーツに着目し、Storyを音声のみで聞くようにする

イラストを見て、どのようなスポーツがあるかに着目させる

② 「どんなスポーツが話題に上がっていた?」と問いかけ、全体で共有した後、Storyのアニメーションを視聴する

③ 本単元のキーセンテンス「can」の表現に気付くようにする

- T:「ニックたちは好きなスポーツについて話していましたか?」

- S:「I likeと言っていなかったから違うと思う。」

- T:「もう一度見て確認してみましょう。」

④ 再度Storyのアニメーションを視聴し、概要理解を図る

このように、ただ繰り返し視聴するのではなく、ポイントを示した上で視聴することにより、子どもたちは何に着目して視聴すればよいのかを捉えることができ、より深いインプットにつながります。

ラウンド2:「なりきりスピーキング」で英語の表現をインプットする

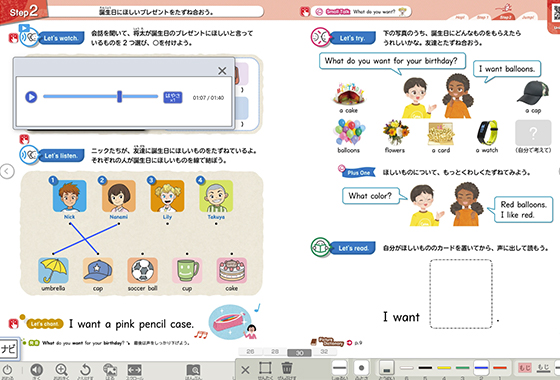

※1:アニメーションを使って、ペア(グループ)で練習する

Let’s watch.を視聴しながら、ペアで練習します。子どもたちは一時停止をしたり再生スピードを変えたり、音声をミュートにしたりしながら、何度も聞いたり声に出したりして英語表現を練習します。

例えば、6年Unit3 What time do you get up? の Step2 Let’s watch.での「なりきりスピーキング」を見てみましょう。

ここでのキーセンテンスは、“I usually take out the garbage.” “I sometimes cook dinner.”ですが、“That’s great.”や“How about you?”などのリアクションや聞き返しの表現、また“I’m good at cooking.” “I can make delicious curry.”などの既習表現も復習することができます。「なりきりスピーキング」を通して、新出表現のインプットだけではなく、やり取りに必要な英語表現などを自然と身に付けることができます。

Oh, you help your family. That’s great.

Thanks. How about you, Shota?

Do you help your family?

Well, yes. I usually take out the garbage.

And I sometimes cook diner.

Oh, do you cook dinner?

Yes, I do. I’m good at cooking.

I can make delicious curry.

That’s great.

赤文字:新出表現

青文字:既習表現

緑文字:リアクションや聞き返し

このように、何度も聞いて何度も言う場面を設定します。子どもたちはこの「なりきりスピーキング」の活動を通して、ラウンド1でインプットした英語表現をより深くインプット(定着)していきます。また登場人物になりきって話すことで、英語らしいアクセントやリズム、イントネーションを自然に学ぶことができます。

ラウンド3: 自己表現活動を行う(スループットからアウトプットへ)

※2:Storyを視聴したり、Let’s listen.の問題に取り組んだりする

Story を視聴し、キーセンテンスを再確認したり、Let’s listen.の問題にもう一度取り組んだりします。これまでのラウンドで紙の教科書に書き込みをしている子どももいるため、学習者用デジタル教科書で問題に取り組み、紙の教科書を確認しながら、自分で答え合わせをするようにします。

学習者用 Let’s listen.の再生画面。音声を聞き、デジタル教科書に線を書き込む

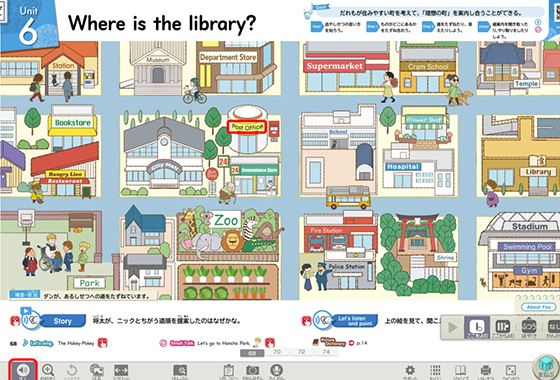

※3:「きく」機能で、正しい英語表現を確認する

デジタル教科書の「きく」を使用すると、選択した英語表現・単語はハイライト表示され、ネイティブ音声で再生されます。この機能を使うと、子どもたちが自分の分からない単語などの正しい発音やアクセントなどをすぐに確認し、練習することができます。

「きく」でPost Officeを音声再生

※4:友達やALTとLet’s speak.に取り組む

各Unit最終ページのLet’s speak.の動画を参考に、友達やALTとやり取りの練習をし、発表をします。

まとめに

ラウンド3で、一人ひとりが課題を選択し、学習方法も自分で決めることで、子どもたちは意欲的に課題に取り組むことができていました。一般的な言語習得のプロセスは「聞く」⇒「話す」⇒「読む」⇒「書く」ですが、あえてこの順番にこだわらず、4技能の課題から、一人ひとりが自分に合った方法を選び、自分に必要な課題に取り組むことができるようにしました。分からないところを友達に教えてもらいながら活動に取り組む子ども、ペアやグループでやり取りの練習をする子どもなど、協働的に学び合う姿も見られ、本番のパフォーマンステストでも成果を発揮できている子どもたちが多く見られました。もちろん「自分がやりたい課題>自分に必要な課題」となり、その結果、効率的に学習を進めることができなかった子どももいましたが、トライアルアンドエラーを繰り返し、子どもたち一人ひとりが自分自身に合った学び方を見つけていくことがねらいの1つでもあるので、反省を生かして、次につなげていけるように声掛けや支援を行うようにしています。